仔猪影响成本连降 生猪生产整体亏损

——四川省2021年下半年生猪生产成本收益情况分析

2021年下半年,受仔猪价格下跌等因素影响,我省下半年生猪生产总成本整体呈现下降趋势,虽然生猪价格11月有所回升,但仍处于低位震荡,生猪生产呈现亏损态势。

一、2021年下半年四川生猪生产成本收益情况

(一)生猪生产基本情况

一是主产品产量继续增加。下半年部分养殖户观望心态加强,选择压栏惜售、养牛猪,导致出栏重量继续增加,2021年下半年生猪出栏重量平均为131.20公斤,较上半年上升1.38%,较2020年同期上升4.36%。

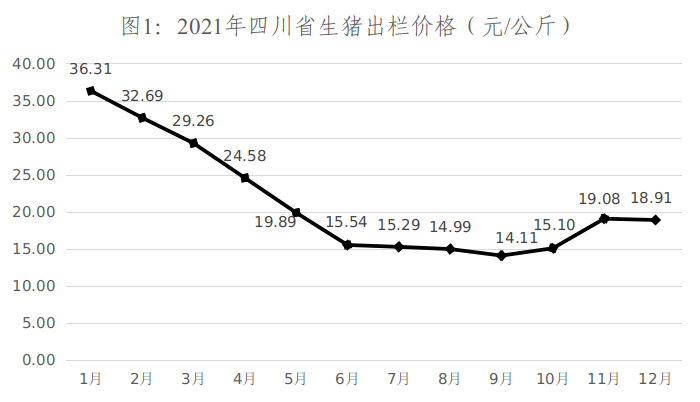

二是出栏价格低位震荡。2021年上半年生猪产能持续释放,但猪肉需求端相较供应端涨幅并不明显,生猪市场供需矛盾凸显,2021年下半年矛盾延续,在国家发出生猪价格预警并启动猪肉收储等措施后,叠加第四季度猪肉消费进入传统旺季等因素影响,生猪价格才开始止跌回暖、低位波动。2021年下半年,生猪出栏价格为16.81元/公斤,较上半年下降34.07%,较2020年同期下降51.77%。

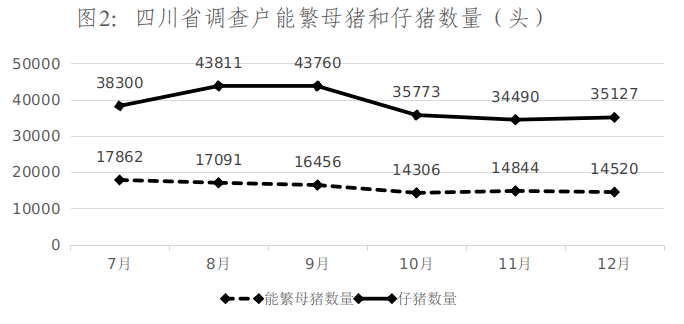

三是产能平衡市场企稳。2021年下半年,通过对109户生猪生产调查户的能繁母猪和仔猪数量进行跟踪调查发现,在市场影响和国家政策调控下,能繁母猪和仔猪数量呈现稳中有降趋势,过剩产能得到控制,综合考虑生猪价格和生产成本等多种因素影响,生猪市场长期有望企稳。

(二)下半年全省生猪生产成本收益情况

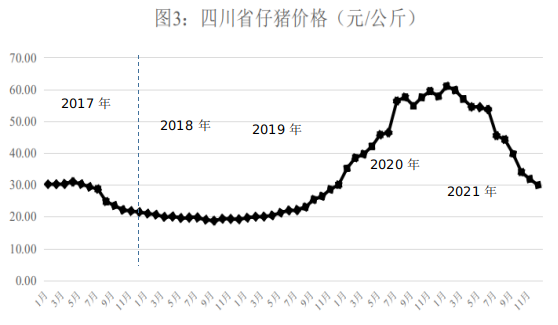

一是仔猪价格持续下跌。2021年生猪生产出现亏损,养殖户补栏积极性低,而母猪产能提升,仔猪出现供过于求局面。加之受非洲猪瘟、口蹄疫等疾病影响,生产风险加大,多数养殖户开始自繁自育,进一步压低了仔猪成本。2021年下半年仔猪费为929.10元/头,较上半年下降41.79%。2021年12月仔猪价格为29.93元/公斤,基本恢复到2017年初30.19元/公斤的水平。

![]()

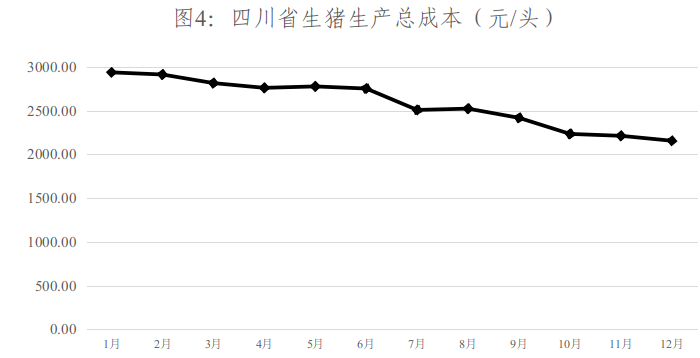

二是精饲料、人工等成本波动较小。生猪生产规模化发展对稳控成本、提高生产效率起到了积极作用,生产成本受仔猪费用影响较大,其他影响因素波动相对较小。2021年下半年生猪头均生产成本为2598.97元,较上半年下降19.44%。其中,精饲料费为1010.03元/头,较上半年上升4.02%;人工成本为550.56元/头,较上半年下降0.70%。

三是利润季节性回升、下半年整体呈现亏损。受到生产总成本下降影响,生猪生产头均利润在下半年出现震荡回升的情况,于11月扭亏为盈,但上升幅度不大,没有扭转下半年生猪生产整体亏损的态势,下半年生猪生产头均亏损为401.67元,较上半年头均利润57.21元下跌458.88元。

二、存在的问题

(一)仔猪价格跌势需更关注。生猪规模养殖户自繁自育率提高,生猪繁育水平有效提升,一定程度提高了仔猪的供应量,但非洲猪瘟等疫病时有发生、生猪市场波动较大、养殖风险增加都限制了仔猪的需求量,供需失衡的问题已经体现在连续下跌的仔猪价格上,矛盾的持续扩大或将引起后端生猪市场波动。

(二)猪周期根本问题仍未解决。长期困扰生猪产业发展的产能大幅波动问题尚未根本破解,养殖户和资本市场对生猪生产的“追高杀跌”现象依然存在,政府对于猪周期的调控措施有限,生猪稳产保供的基础仍不牢固。

(三)生产壁垒仍然存在。虽然我省生猪生产规模、集约化发展在逐步增强,但是产业全链条的科学化、专业化水平低,规模化覆盖率受到地形、土地限制,养殖技术水平发展不平衡等问题没有得到有效突破,产业调整优化壁垒依然存在,整个产业抗风险、抗波动能力有待提升。

三、形势研判及建议意见

我省下半年降温较早,生猪消费需求提前释放,传统消费旺季对生猪价格提振效果有限,在持续的供需矛盾影响下,预计在短期内生猪价格仍是偏弱走势。长期来看,随着产能逐步调整,供需矛盾减弱,生猪生产总成本、利润空间等有望逐步趋稳。为有效稳控生猪生产成本、风险,切实履行好保供稳价职能职责,促进产业发展与乡村振兴高度融合,提出以下建议。

(一)围绕保供稳价,全链多位调控

科学规划布局生猪产业,整合政策资源,以农业、经济、产业规划等专业人士为谋划团队,以全省现有生猪产业布局为基本,以优化布点为着力点,在价格、产能调控的基础上,强化对繁育、饲料提质增效,养殖规模转型整合,产业链条布点延伸等各环节的指导调控力度,减少产业发展的盲目性,抑制各方面无序波动,提高政府对保供稳价的掌控力。

(二)稳控成本风险,提升养殖水平

着力提升现有规模养殖户科学养殖水平,积极推行“猪—沼—菜(粮、果、茶)”等生态循环养殖模式,减少环保压力,同步带动片区种植业发展,提高单位面积生产效率,稳控生产成本。依托高度现代化的规模养殖,统一标准,有效把控养殖质量,提高疫病防控的生物安全性。

(三)做优产业品质,助力乡村振兴

将生猪产业发展融合到农村产业提升工程中,总结推广“企业+养殖户”模式,形成龙头领军、专合社跟进、养殖户参与的抱团发展模式,带动相近片区的中小散户转型发展,实现跨地区产供销一体化。促进养殖户采用先进科学技术和现代生产要素,加快转变生产经营方式,以优质产业发展吸引年轻劳动力回流,助力乡村振兴。

扫一扫在手机打开当前页